Wärmeversorgung

Ein Teil der bestehenden BASPO-Infrastruktur in Magglingen wird heute mit Gas versorgt. Damit ist in absehbarer Zeit Schluss: Alle neuen und bestehenden Gebäude des BASPO werden künftig an das bereits realisierte Fernwärmenetz angeschlossen. Heute wird das Netz mit einer provisorischen Holzpellet-Zentrale alimentiert. Diese wird so lange wie nötig betrieben und später wieder abgebaut.

Als definitive Wärmequelle ist Erdwärme aus der Tiefe vorgesehen. Die Erdwärme – auch Geothermie genannt – ist praktisch emissionsfrei und trägt zu einer massiven Reduktion des CO2-Ausstosses in Magglingen bei.

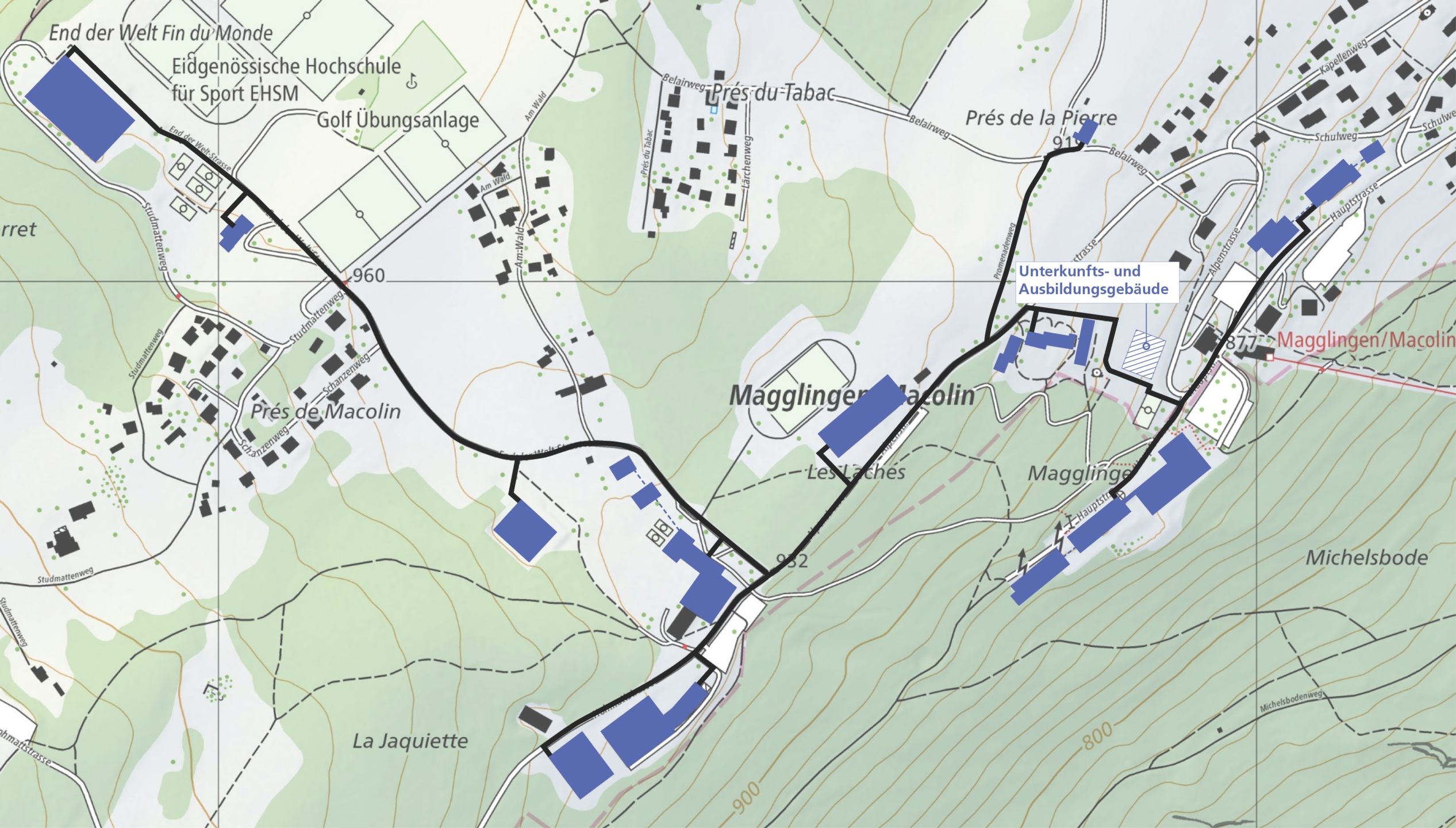

Ein 2’700 Meter langes Fernwärmenetz versorgt alle Gebäude

Warmes Wasser aus der Tiefe

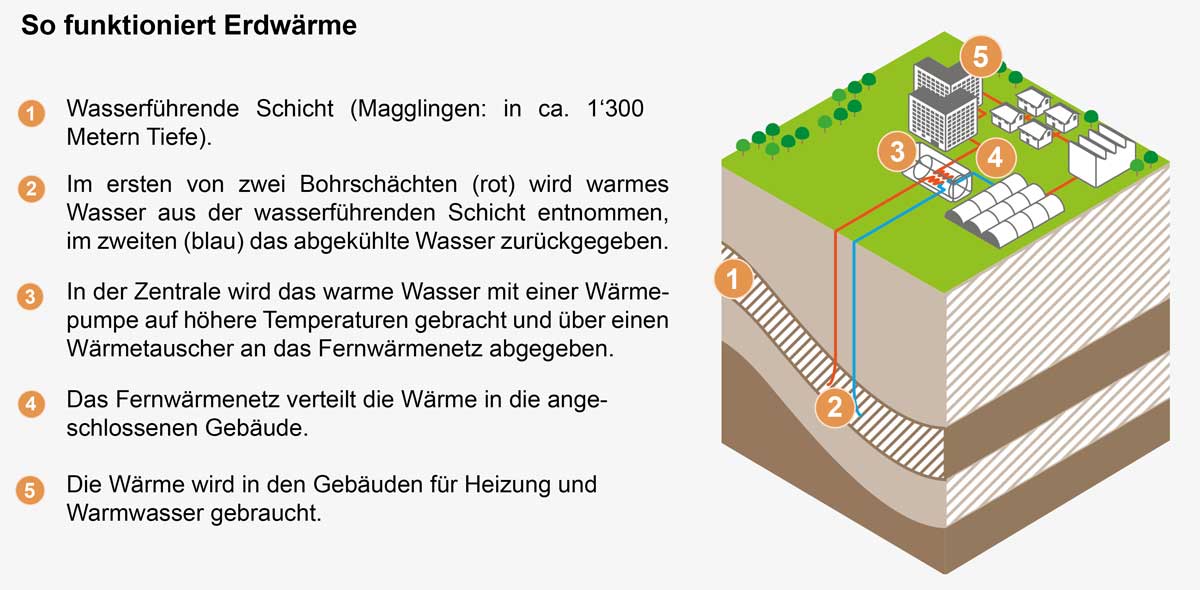

Als zentrale Wärmequelle für das Fernwärmenetz in Magglingen ist Erdwärme vorgesehen. Diese erneuerbare Energie im Boden kann direkt angezapft werden. Weder muss ein Brennstoff beschafft werden, noch findet ein Verbrennungsprozess statt. Erdwärme ist damit praktisch emissionsfrei.

Abhängig von der effektiven Tiefe der wasserführenden Schichten wird mit einer Wassertemperatur von 25-60° Celsius gerechnet. Die im Wasser enthaltene Wärme wird mit zwei Bohrungen aus der Tiefe geholt. Über den ersten Bohrschacht wird das warme Wasser entnommen. Ein Wärmetauscher in der Erdwärmezentrale entnimmt die Wärme aus dem Wasser und gibt sie an das Fernwärmenetz ab. Danach wird das abgekühlte Wasser über den zweiten Bohrschacht in den Untergrund zurückgegeben.

Erkundungsbohrung schafft Klarheit

Auf der Basis früherer geologischer Gutachten hat das BBL rund um Magglingen 2023 eine umfangreiche Untergrund-Untersuchung durchgeführt. Ziel der umfangreichen Untersuchungen war es, ein möglichst präzises geologisches Abbild des Untergrunds von Magglingen und Erkenntnisse über mögliche warme Tiefenwasser für die geothermische Wärmegewinnung zu erhalten. Die Auswertung der gesammelten Daten hat mehrere potenzielle Tiefenwasser-Reservoire aufgezeigt. Letztlich schafft aber nur eine Erkundungsbohrung endgültig Klarheit, ob das in der Tiefe vermutete Warmwasser für die Wärmeproduktion genutzt werden kann.

Zeitplan für die Wärmeversorgung

Das Fernwärmenetz ist fertiggestellt. Die Neubauten «Ausbildungshalle» und «Lärchenplatz» sowie weitere, bestehende Gebäude werden bereits jetzt mit Fernwärme aus der provisorischen Holzpellet-Zentrale versorgt. Die definitive Versorgung mit Erdwärme ist ab Ende 2029 vorgesehen.

Das BBL entscheidet sich nach der Auswertung der Untergrund-Untersuchung, eine Erkundungsbohrung auszuführen und beginnt mit der Bohrplanung.

Für die Umsetzung der Bohrungen braucht es die Kreditbewilligung der Eidgenössischen Räte. Das Parlament wird dies im Rahmen der Immobilienbotschaft 2026 entscheiden. Zudem wird per 2026 die kantonale Bewilligung erwartet, welche für die Erkundungsbohrung benötigt wird.

Der Bohrplatz für die Erkundungsbohrung wird eingerichtet und die Bohrarbeiten werden ab Ende Jahr ausgeführt.

Bei erfolgreichem Nachweis der Ressource Erdwärme wird die Erdwärmezentrale gebaut und an das Fernwärmenetz angeschlossen. Sie produziert frühestens ab Ende 2029 die Wärme für das Fernwärmenetz. Kann die Ressource Erdwärme nicht nachgewiesen werden, wird die Planung und Umsetzung für eine alternative Wärmequelle vorangetrieben. Sobald die definitive Zentrale in Betrieb geht, werden sämtliche Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die provisorische Pelletzentrale kann abgebaut werden.