Erkundung des Untergrundes

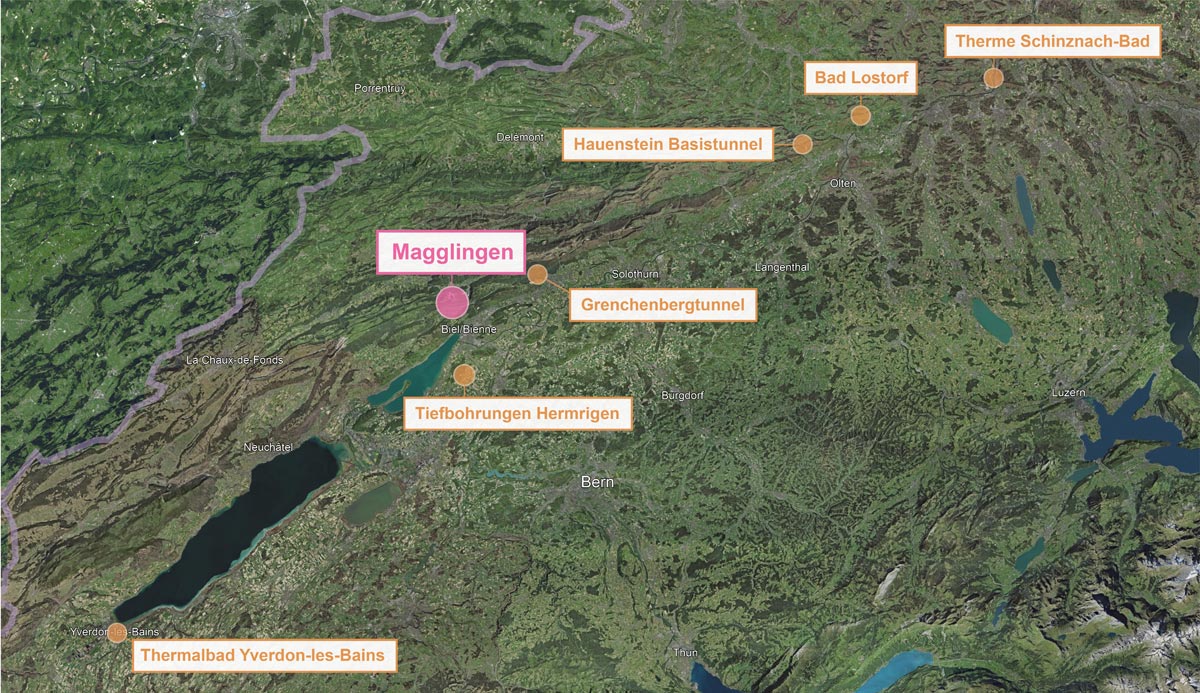

Über den Schweizer Untergrund ist im Gegensatz zu anderen Ländern wenig bekannt. Das hat verschiedene Gründe. So wurde in der Vergangenheit selten nach möglichen Vorkommen von Kohle, Erdöl und Erdgas gebohrt. Vereinzelte Beispiele von solchen Bohrungen gibt es jedoch, so auch wenige Kilometer südlich von Magglingen im Seeland. Eine 2'425 Meter tiefe Bohrung in Hermrigen wies vor fast 40 Jahren zwar kein Erdöl oder Erdgas nach, jedoch warmes Wasser, das für die Produktion von Wärmeenergie verwendet werden kann.

Der Jurasüdfuss bietet hervorragende Bedingungen für die Erdwärme.

Auch die Thermalbäder in Yverdon-les-Bains, Bad Lostorf, Schinznach-Bad und die Tunnelbohrungen für den Grenchenbergtunnel und den Hauensteinbasistunnel weisen auf ein generell grosses Wasservorkommen in bestimmten geologischen Schichten am Jurasüdfuss hin. Das liegt auch am für die Region typischen Kalkgestein, welches dank seiner porösen Eigenschaften generell einen guten Wasserdurchfluss ermöglicht – eine unabdingbare Voraussetzung für die Nutzung des Tiefenwassers.

Rückblick: Die Untersuchungen rund um Magglingen

Ein früheres geologisches Modell zeigte unterhalb von Magglingen bereits mehrere, potenziell interessante Zonen, wo mehrere Gesteinsschichten aufeinandertreffen. An diesen Stellen ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, auf eine wasserführende Schicht zu treffen.

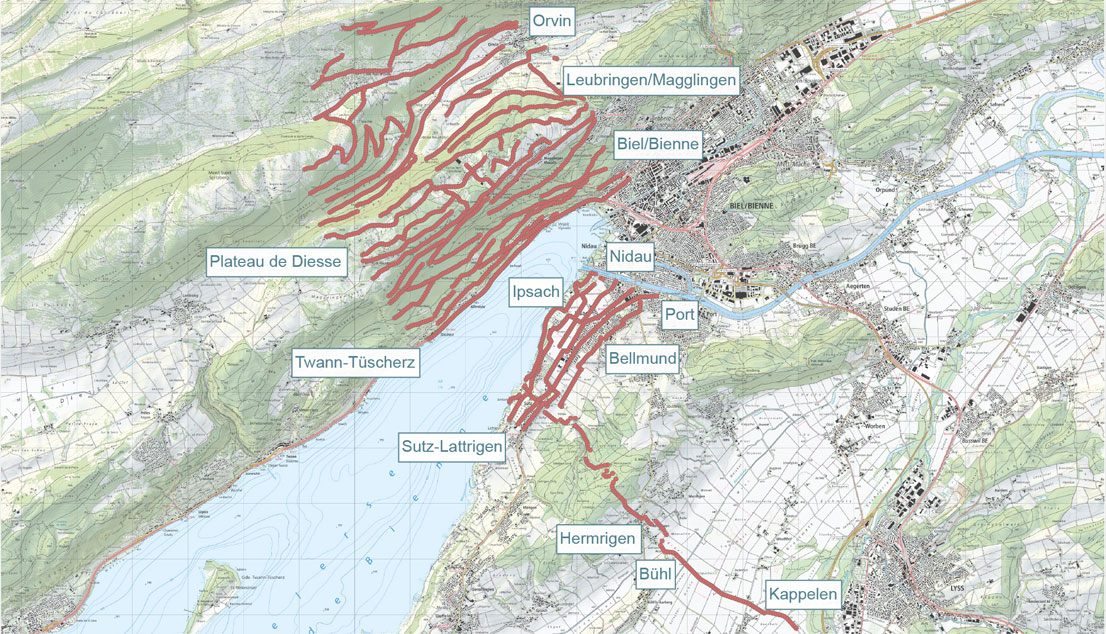

Diese Informationen reichten jedoch noch nicht aus. Um ein präziseres Modell des Untergrunds zu erhalten, sind im Frühling 2023 umfangreiche Untergrund-Untersuchungen in Magglingen und Umgebung durchgeführt worden. Für den Kanton Bern war es die erste Untersuchung dieser Grössenordnung für ein Erdwärmeprojekt. Neben der Standortgemeinde Leubringen/Magglingen sind Messungen in 12 weiteren Städten oder Gemeinden vorgenommen worden. Das untersuchte Gebiet umfasst eine Fläche von gut 30 Quadratkilometern an Land sowie 4 Quadratkilometern auf dem Bielersee.

Im gesamten Gebiet wurden etwa 2'700 Messgeräte – sogenannte Geophone – ausgelegt. Zum Einsatz gelangten drei Vibrofahrzeuge, davon ein leichteres für Messungen in besiedelten Gebieten. Sie erzeugten Wellen an mehr als 3'000 Messpunkten. Grösstenteils erfolgten die Messungen in der Nacht auf Landstrassen, Feld- und Waldwegen. Ein geringer Teil der Messungen betraf bewohnte Gebiete.

Eines von Tausenden von Messgeräten, sogenannten «Geophonen», die während der Untergrund-Untersuchung zum Einsatz kamen.

Ausserorts vor allem spätabends und in der Nacht auf Landstrassen, Feld- und Wagen im Einsatz: die Vibrofahrzeuge (Quelle: Hydro-Géo Environnement).

Auswertung der Daten

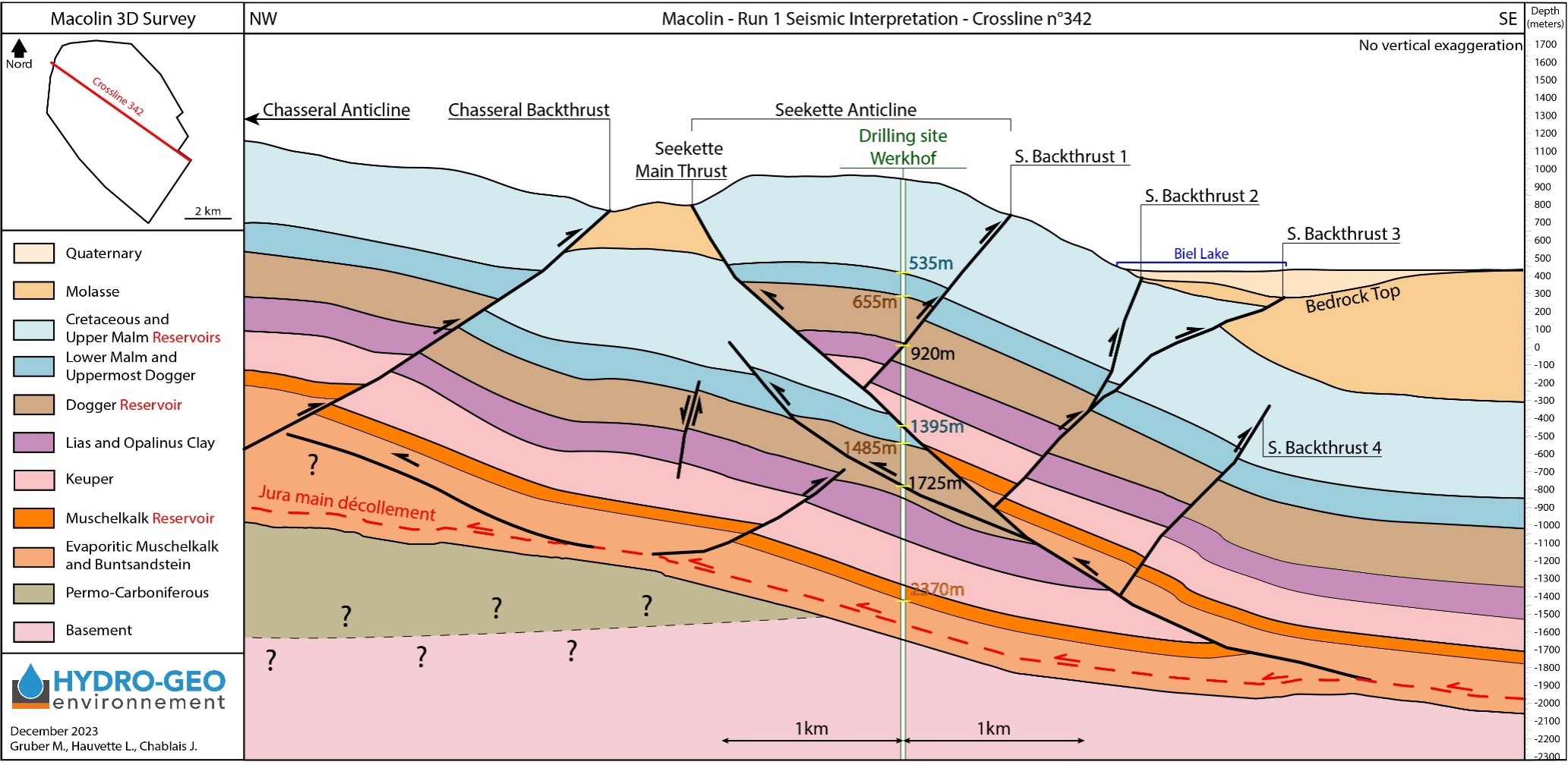

Nach Abschluss der Feldmessungen sind die gesammelten Daten in einem «Processing» genannten Verfahren verarbeitet und visualisiert worden. Aus diesem ersten Abbild des Untergrunds lassen sich Verlauf und Lage von geologischen Schichten und Verwerfungen ableiten. In der Interpretation dieser Daten und dem daraus abgeleiteten Modell bleibt aufgrund des komplexen Untergrunds unterhalb Magglingen ein Unsicherheitsbereich. Mit weiteren Massnahmen und Untersuchungen sollen die Unsicherheit und das damit verbundene Risiko eines Fehlschlags bei einer allfälligen Bohrung weiter reduziert werden.

Ein Querschnitt durch ein erstes geologisches Modell (Hydro-Géo Environnement).

Monitoring von Wasserquellen

So ist beispielsweise eine Überwachung diverser Wasserquellen in der Region geplant. Das ist eine übliche Massnahme im Rahmen von Erdwärmeprojekten und hilft, die Zusammenhänge zwischen den wasserführenden Schichten im Untergrund und den Quellen an der Oberfläche besser zu verstehen. Bei der Quellenüberwachung werden mittels Sensoren verschiedene Parameter festgelegt und während eines längeren Zeitraums – mindestens ein Jahr – beobachtet. Mögliche Parameter sind Wasserstand/Durchflussrate, Temperatur, Leitfähigkeit, pH-Wert und Trübung. Ein solches Monitoring ist auch für die Eigentümer oder Nutzer der Quellen interessant und erlaubt Rückschlüsse über das Verhalten der Quelle beispielsweise während einer Trockenzeit oder nach intensiven Niederschlägen. Zurzeit wird in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) sowie in Absprache mit den betroffenen Gemeinden ein Monitoringkonzept erarbeitet.

Erkundungsbohrung schafft Klarheit

Letztlich schafft nur eine Erkundungsbohrung endgültig Klarheit, ob in der angepeilten Tiefe genügend warmes Wasser für die Nutzung vorhanden ist. Zu diesem Zweck wird voraussichtlich ab Ende 2027 ein Bohrplatz beim Standort der künftigen Wärmezentrale vor dem Werkhof eingerichtet. Die Vorarbeiten und die Bohrung dauern mehrere Monate. Nach Abschluss dieser Erkundungsbohrung liegen erstmals effektive Messwerte wie Temperatur und Durchflussrate des Wassers vor. Bestätigen diese das Nutzungspotenzial, kann das Erdwärmeprojekt bis zur planmässigen Inbetriebnahme umgesetzt werden. Hingegen kann das Erdwärmeprojekt nicht realisiert werden, wenn die Erkundungsbohrung nicht die gewünschten Resultate nachweist.

Ein Bohrturm wird für die Bohrungen errichtet. (Quelle EnergeÔ)

Die weiteren Dossiers