Die Wärmequelle Erdwärme

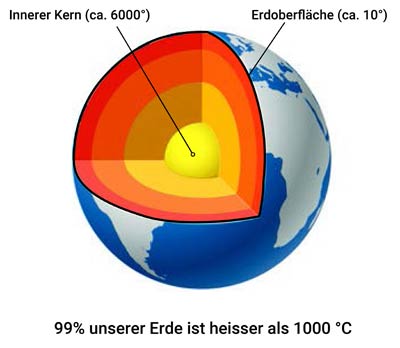

Erdwärme oder Geothermie ist im Untergrund gespeicherte Wärme. Der Begriff «Geothermie» setzt sich aus dem griechischen «geo» (Erde) und «thermos» (warm) zusammen. Die Wärme stammt aus dem Zerfall natürlicher Radioisotope im Gestein der Erdkruste und aus dem Wärmeaustausch mit dem tieferen Erdinnern und ist damit unerschöpflich, also erneuerbar. Über 99% der Erde ist heisser als 1’000°C. Nur ein Tausendstel der Erdmasse – die obersten 3 km – ist kühler als 100°C.

Quelle: Geothermie-Schweiz

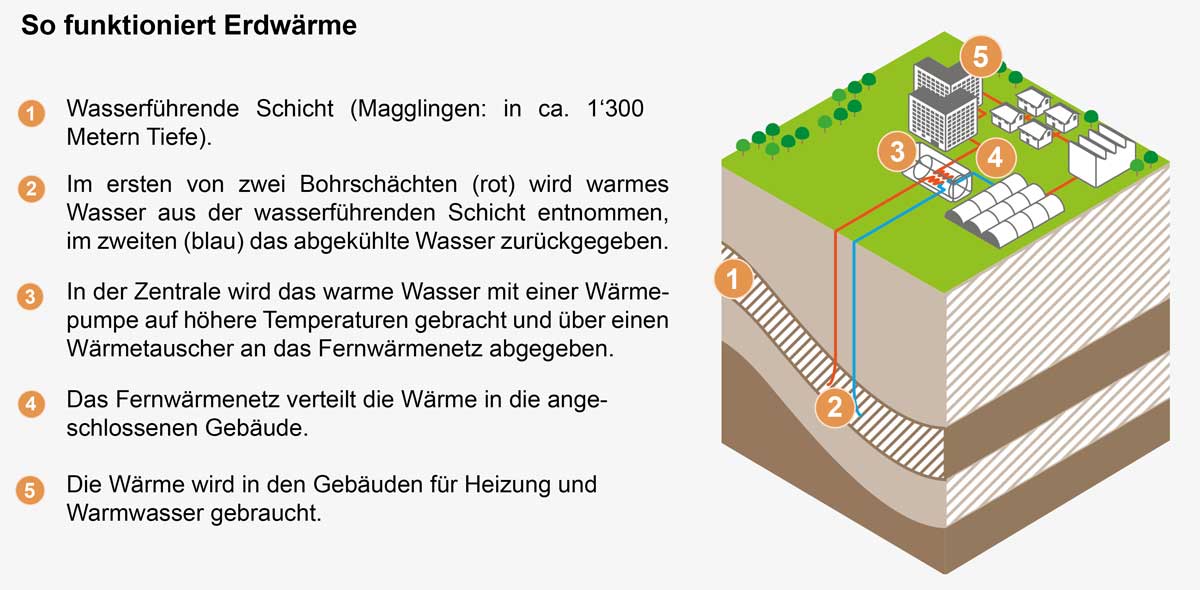

Zwei Bohrungen sind nötig

Das im Untergrund vorhandene, warme Wasser wird angezapft und direkt für die Wärmeversorgung genutzt. Dazu sind zwei Bohrungen nötig. In einem ersten Bohrschacht wird das warme Wasser an die Oberfläche geholt, wo es in der Heizzentrale seine Wärme über einen Wärmetauscher an das Wärmenetz abgibt. Dadurch wird das warme Wasser abgekühlt und via zweiten Bohrschacht in den Untergrund zurückgegeben. Dieser Zyklus läuft unabhängig von Tages- und Jahreszeit und liefert konstant die benötigte Wärmeenergie.

Mehrere aktuelle Projekte in der Schweiz

Eine mitteltiefe Erdwärmeanlage ist in Riehen (BS) seit 1994 zuverlässig in Betrieb. In gut 1'500 Metern Tiefe wird dort das bis zu 67° C warme Wasser geholt, in ein Fernwärmenetz gespiesen und so für die Wärmeversorgung von rund 8'500 Personen verwendet. Aktuell gibt es in der Schweiz mehrere Wärmeprojekte mit Bohrtiefen zwischen 1'000 und 3'000 Metern, zum Beispiel in den Kantonen Genf, Waadt, Thurgau und Basel-Stadt. In Deutschland und Frankreich existieren seit Jahrzehnten zahlreiche solcher Anlagen.

Untergrund-Untersuchung und Erkundungsbohrung

In der Schweiz ist über den Untergrund im Gegensatz zu zahlreichen anderen Ländern vergleichsweise wenig bekannt. Bei einem Erdwärmeprojekt muss daher auch damit gerechnet werden, dass die Ressource im Untergrund – das warme Tiefenwasser – unzureichend ist, um den Wärmebedarf zu decken. Insbesondere muss das Wasser in ausreichender Menge und Temperatur vorhanden und das Gestein durchlässig sein, um den Durchfluss zu ermöglichen. Man spricht in diesem Zusammenhang von Fündigkeit. Ist diese nicht gegeben, kann das Erdwärmeprojekt nicht realisiert werden.

Aus diesem Grund ist für das Erdwärmeprojekt Magglingen eine umfangreiche Untergrund-Untersuchung in 13 Städten und Gemeinden in der Region durchgeführt worden. Die Auswertung der gesammelten Daten hat mehrere potenzielle Tiefenwasser-Reservoire aufgezeigt. Eine voraussichtlich ab Ende 2027 ausgeführte Erkundungsbohrung soll endgültig Klarheit schaffen.

Mit einem solchen Bohrturm werden die Bohrungen in grössere Tiefen ausgeführt – hier am Beispiel des Geothermieprojekts «EnergeÔ» im waadtländischen Vinzel im Jahr 2023. Quelle: EnergeÔ

Erdbeben sind sehr unwahrscheinlich

Bei einer Geothermieanlage wie in Magglingen ist nicht mit Erdbeben zur rechnen. Für die Nutzung der Wärme wird lediglich das im Untergrund bereits vorhandene Wasser aus der Tiefe geholt. Im Tiefengestein wird kein Druck erzeugt.

Die weiteren Dossiers