Das Fernwärmenetz Magglingen

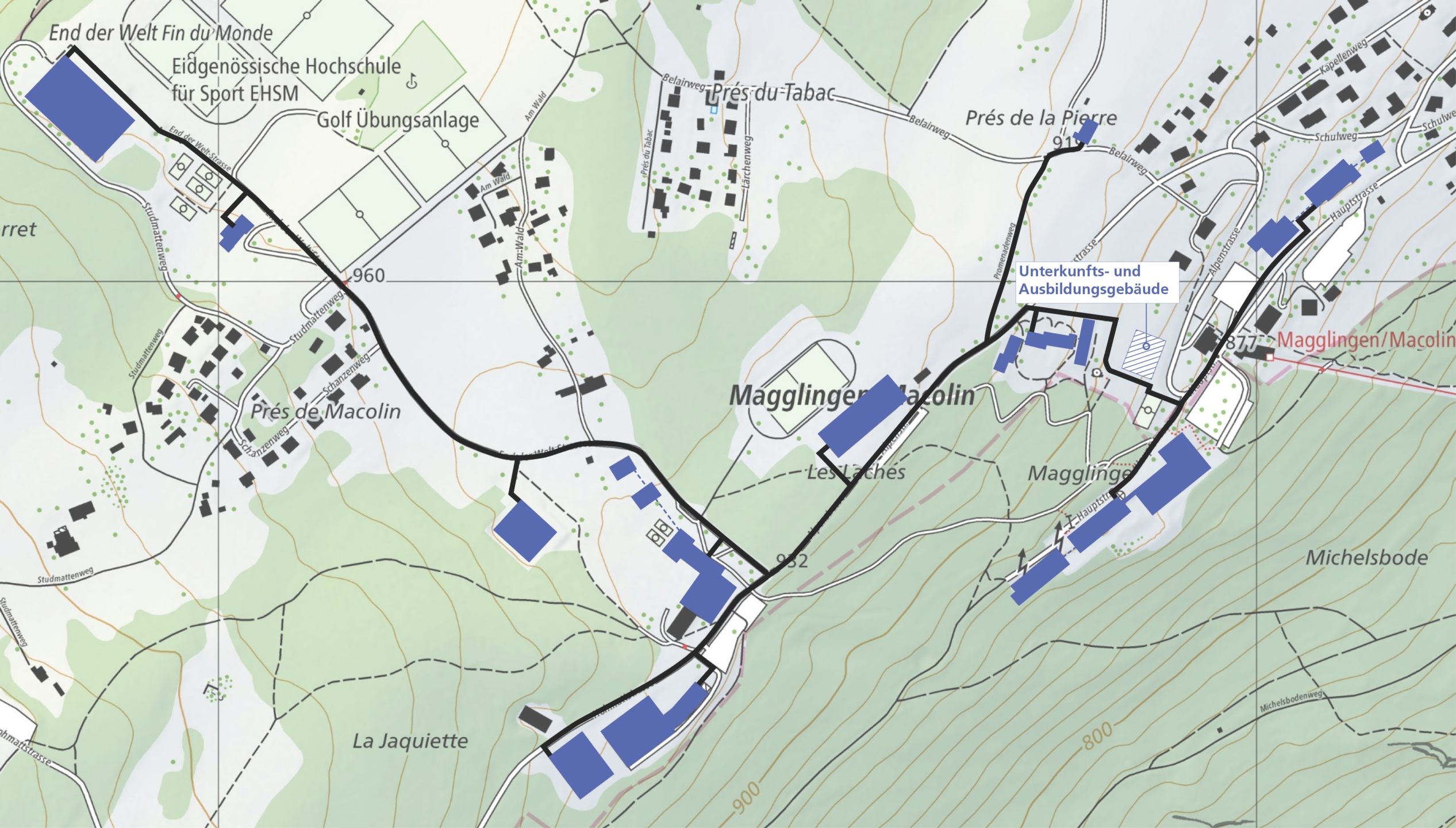

Heute wird ein Teil der BASPO-Infrastruktur in Magglingen noch mit Gas versorgt. Einige dieser Gebäude sind über kleine Heizverbunde zusammengeschlossen. Gemeinsam stossen sie nach wie vor eine beträchtliche Menge CO2 aus. Damit ist in absehbarer Zeit Schluss: Alle neuen und fast alle bestehenden Gebäude auf dem Areal des Nationalen Sportzentrums werden künftig an das neue, rund 2'700 Meter lange Fernwärmenetz mit einer erneuerbaren Energiequelle angeschlossen. Der CO2-Ausstoss sinkt dadurch massiv. Die in den letzten Jahren fertiggestellten Gebäude – Ausbildungshalle und Lärchenplatz – werden bereits via Fernwärmenetz versorgt. Die Wärme stammt noch von der provisorischen Holzpelletzentrale.

Was ist Fernwärme?

Als Fernwärme wird die Wärmelieferung zur Versorgung von Gebäuden mit Raumwärme und Warmwasser bezeichnet. Die so versorgten Gebäude sind an ein Fernwärmenetz angeschlossen und verfügen über keine eigene Heiz- und Warmwasseraufbereitungsanlage. Ein Fernwärmenetz besteht aus Leitungsrohren, in denen warmes Wasser zirkuliert und ist daher nur ein Übertragungsnetz für die Wärme und keine eigene Wärmequelle. Wurden Fernwärmenetze früher vorwiegend mit fossilen Energien betrieben, werden als Wärmequelle heute immer mehr erneuerbare Energien wie Erdwärme, Holz, Industrielle Abwärme oder Seewasser verwendet. In Magglingen ist Erdwärme vorgesehen.

So sehen die Leitungsrohre des Fernwärmenetzes aus.

Wie funktioniert ein Fernwärmenetz?

Abhängig von der Wärmequelle kann ein Fernwärmenetz mit unterschiedlichen Temperaturen betrieben werden. Bei der Erdwärme erfolgt die Wärmeverteilung in einem Niedertemperaturnetz. Das bedeutet, dass das warme Tiefenwasser über einen Wärmetauscher die Wärme direkt an das Fernwärmewasser überträgt, welches dann die Heizenergie zu den einzelnen Liegenschaften transportiert. In den neuen Gebäuden kann das Wasser direkt mit Niedertemperaturheizungen (z.B. Fussbodenheizung) zum Heizen verwendet werden. In älteren, noch nicht sanierten Gebäuden wird das Fernwärmewasser mittels Wärmepumpen auf das notwendige Temperaturniveau angehoben. Die Aufbereitung des Brauchwarmwassers erfolgt dezentral mittels Wärmepumpen.

Warum überhaupt Fernwärme?

Eine 2018 vom Bundesamt für Bauten und Logistik in Auftrag gegebene Studie kam zum Schluss, dass ein Wärmeverbund mit zentraler Wärmeversorgung sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch besser abschneidet als eine – wie bis anhin – dezentrale Wärmeversorgung, auch wenn diese mit erneuerbaren Energien betrieben würde. Eine Einzelheizung pro Gebäude (z.B. Holz-Pellets) ergibt höhere Betriebskosten und höhere Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu einer Lösung mit einer zentralen Wärmequelle.

Die weiteren Dossiers